| 2012年10月13日(土) 上高会文学歴史散歩に参加して、椿山荘〜早稲田大学まで歩いてきました。高校の同窓会組織が行う散歩会ですが、私的には、東京歴史散歩。テンポの速い散歩会でしたが、ツバキ山、山吹の里、高田馬場(江戸時代の)、新しくなった穴八幡神社、江戸時代の早稲田大学敷地など、今まで気がつかなかった新しい発見もありました。 東京メトロ・有楽町線・江戸川橋駅下車、橋を渡ると江戸川公園、神田川に沿って、遊歩道が続き、ソメイヨシノが植えられています。 椿山荘→関口芭蕉庵→山吹の里→面影橋→甘泉園公園→高田馬場跡→穴八幡神社→早稲田大学→坪内逍遙・演劇博物館と歩きます。 |

||

椿山荘〜関口芭蕉庵 |

||

より大きな地図で 椿山荘、関口芭蕉庵 を表示 |

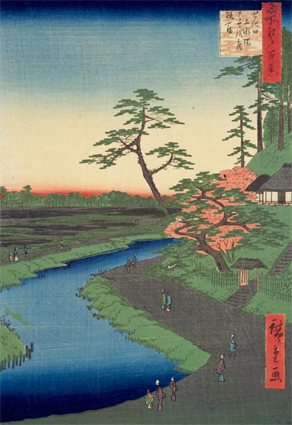

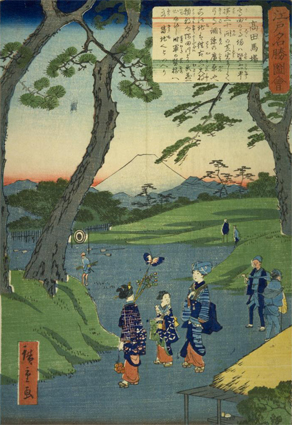

名所江戸百景 せき口上水端はせを庵椿やま (歌川広重)「国立国会図書館蔵」 [三つのキーワード] せき口:もう少し下流に、神田上水取水口−大洗堰−があった はせを庵:松尾芭蕉は深川に移る前に4年程、この地にいた 椿やま:この辺りには、ツバキの山があった(現椿山荘) |

|

1.椿山荘・三重の塔 平安時代、広島県竹林寺に建立されたが、大正時代に藤田平太郎男爵が移築した。 このあたりは、江戸時代、黒田豊前守の下屋敷だったところ、ツバキが自生する景勝地だったという。その後、所有者は、山県有朋→藤田財閥→藤田観光 と変遷を辿る。 「椿山荘」には、ツバキの[名と木]が残っている、冬にはツバキが美しいとのこと。 |

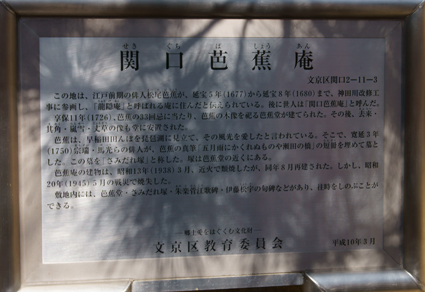

2.関口芭蕉庵 伊賀上野の藤堂家が神田上水の洗堰改修工事をしたとき、松尾芭蕉も工事に従事して、住んでいたのが、ここ。1677年から深川の芭蕉庵に移るまでの4年間をここで過ごしたという、後に、関口芭蕉庵と呼ばれた。南に広がる早稲田田んぼを見ながら、俳句の構想を練ったのでしょうね。現在、関口芭蕉庵は講談社所有となっています。 3.八幡宮水神社 堰の守り神 |

|

山吹の里〜高田馬場 |

||

より大きな地図で 高田馬場 を表示 |

A:江戸絵図. 5 号・時期不明 「国立国会図書館蔵」 |

|

1.高田山吹の里故事 (歌川広重)「国立国会図書館蔵」 |

B:牛込小日向音羽町辺場末絵図・天保13年頃 「国立国会図書館蔵」 赤の番号1,2,3は椿山荘、関口芭蕉庵の番号に対応 青の番号1,2,3,4,5,6,7は山吹の里〜高田馬場に対応 ◎江戸時代の錦絵・絵図について◎ ここのページでは、江戸時代の錦絵3枚、絵図2枚を使用しておりますが、いづれも「国立国会図書館ホームページ」からダウンロードして転載したものです。転載に際しては、事前に文書で承認を得ております、また、資料ごとに「国立国会図書館蔵」と表示することにしました。 |

|

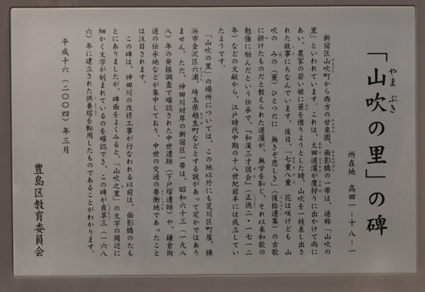

1.山吹の里 オリジン電気の門前に「山吹の里」という碑があります。 太田道灌とヤマブキの故事はあまりにも有名、故事にちなむ「山吹の里」候補地は、他にもあるそうですが、ここがもっとも有力視されています。 |

1.「山吹の里」の碑 江戸時代以前、新宿区山吹町〜ここ面影橋のあたり(地図で神田川南側)は、ヤマブキなどが普通に咲き乱れる純農村だったのでしょうね。 |

|

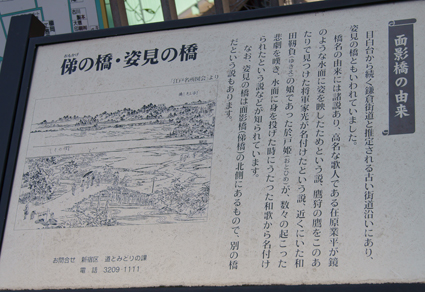

2.面影橋 面影橋とも姿見の橋とも呼ばれますが、江戸時代の絵図(A)にもあるように、主要な道だったようです。 橋を渡ると、都電荒川線「面影橋停留所」となります。 |

3.新宿区立甘泉公園 この地は、江戸時代宝永年間(1704-1711年)に徳川御三家の一つ尾張徳川家の拝領地となり、その後安永三年(1774年)に初代清水家の江戸下屋敷が置かれていた。その後、所有者の変遷があり、昭和44年には区立公園となり、現在に至っている(新宿区のウエブサイト)。 「甘泉」とは、庭園の中央に湧き水があり、その清水がお茶に合うところに由来するという。関口台地と高田馬場の台地の間に神田川が流れ、ここのような崖下には湧水帯があったのでしょう。 |

|

4.堀部安兵衛之碑(水稲荷神社境内) 5.高田馬場 実際には、「高田馬場の仇討ち」は、ここから南へ上った「旧高田馬場」、西早稲田3-1,2,12-14(西早稲田交差点角のプレート)にあったそうです。 Google Mapで青く囲ったところになります。江戸時代の絵図(A)(B)を参照しても、妥当かなという感じ。 現在の地名を見ると、「高田馬場」はJR高田馬場周辺、それも、駅の西側にも広がっています。この地は「西早稲田」、早稲田とは田んぼがなくてはならない、丘の上よりも丘の下が妥当。地名は、歴史的経緯を考えてつけてもらいたい物です。 ついでながら、「馬場下」という地名ですが、馬場下交差点のところに「馬場下町」として、しっかり残っています。住民の皆さん頑張ったのかな?? 調べる価値はありそうです。 |

5.「江戸名勝図会 高田馬場」 (歌川広重)「国立国会図書館蔵」 |

|

6.穴八幡神社 江戸に幕府が出来る前から存在したという。江戸時代に入ると、江戸城の北の守りとして幕府に重んじられようになった。高田馬場で、流鏑馬が行われ、ここ、穴八幡に奉納されたという。 この社殿、ピカピカしていますが、平成10年完成。 |

7.坪内逍遙記念演劇博物館 早稲田大学文学部の創設者... |

|

| 高田馬場は、私が学生時代、9年間通学した場所です、当時は、「高田馬場(江戸時代の馬場です)」がどこにあり、大学がどのような場所に建っているか、全然関心を持ちませんでした。もっとも、私が通学したのは、西大久保キャンパス、戸塚のメインキャンパスには、奨学金をもらいに来る時しか、足を向けなかったのですが..... 時代を経て別の角度から物事を見ると、なんでも新鮮に感じることが出来ます。 早稲田大学は1882年(明治15年)に大隈重信が創設した東京専門学校が前身ということは、当然の事ながら理解していました、が、このキャンパス、江戸時代はどうであったか、絵図を見て理解した次第... 江戸時代の絵図(A)(B)を見ると、早稲田大学のあるところは、松平氏や井伊氏など江戸幕府・親藩または譜代大名の所有であったようですね。大隈さんは、佐賀藩士のはずですから、ここを譲り受けた??(いや、接収したのかも知れない)。平穏に譲り受けたと思いたいですね。でも、勝てば官軍かも... 久々の母校(あまりこちらには来なかった...)でしたが、校内の様子が少し変??高層ビル化校舎あり、現在も工事中の校舎あり。 建物・設備・人件費はどこから出るのでしょうか? 卒業生にはたびたび寄付の手紙が来るけれど、少しハデ過ぎはしないかというのが率直な感想。 高層ビルを建てる必要もあるのでしょうが、大隈庭園みたいな庭園をあと2,3個作ればずいぶん印象が違うのにと思います。 |

||

| トップ>Walking-Takadanobaba | (C)1997-2012 KUWAJIMA Toshihisa |